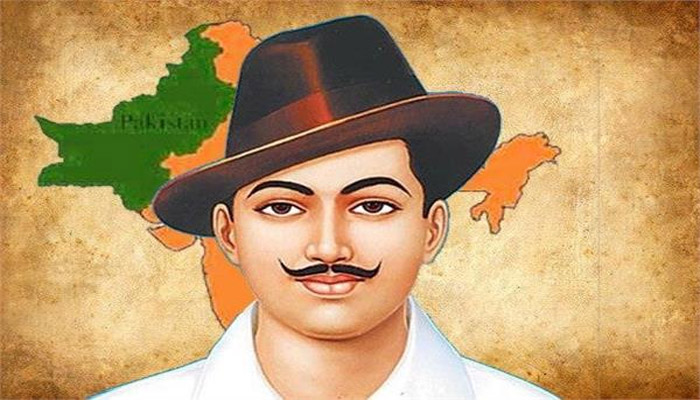

शहीद दिवस विशेष: अंग्रेज भी खाते थे खौफ, कुछ ऐसे थे शहीद-ए-आजम भगत सिंह

शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह के साथ दिक्कत है। हर संप्रदाय, जाति, प्रदेश, धर्म, राजनीतिक दल, आर्थिक व्यवस्था को उन्हें पूरी तौर पर अपनाने से परहेज है। उनके चेहरे की सलवटें अलग अलग तरह के लोगों के काम आ जाती हैं। वे उसे ही भगत सिंह के असली चेहरे का कंटूर घोषित करने लगते हैं। उनका …

शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह के साथ दिक्कत है। हर संप्रदाय, जाति, प्रदेश, धर्म, राजनीतिक दल, आर्थिक व्यवस्था को उन्हें पूरी तौर पर अपनाने से परहेज है। उनके चेहरे की सलवटें अलग अलग तरह के लोगों के काम आ जाती हैं। वे उसे ही भगत सिंह के असली चेहरे का कंटूर घोषित करने लगते हैं। उनका असली चेहरा पारदर्शी, निष्कपट, स्वाभिमानी, जिज्ञासु, कर्मठ और वैचारिक नवयुवक का है। वह किसी भी व्यवस्था की रूढ़ि को लेकर समझौतापरक नहीं हो सकता।

आज भी दुनिया और भारत उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। उन्हें भगत सिंह ने वक्त की स्लेट पर स्थायी इबारत की तरह लिखा था। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद और तानाशाहियां अपने जबड़े में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सर्वहारा बल्कि पूरे भविष्य को फंसाकर लीलने के लिए तत्पर हैं। भगत सिंह की भाषा पढ़ने पर कुछ भी पुराना या बासी नहीं लगता। वे भविष्यमूलक इबारत गढ़ रहे थे।

नए भारत के बारे में सोच की डींग उन्होंने नहीं मारी। जो सोचा वह कर दिखाया। भगत सिंह का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जनसंघर्ष पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर हुआ। मजदूरों और कर्मचारियों को किसी भी सरकारी अन्याय के विरुद्ध हड़ताल नहीं करने का अधिकार ब्रिटिश अवधारणा से उत्पन्न हुआ है। हिंदुस्तानी अदालतें मौलिक भारतीय अवधारणाओं की समीक्षा नहीं करतीं। वहां भी भगत सिंह की बौद्धिक गतिशीलता का प्रस्थान बिंदु इतिहास में झिलमिला रहा है जिस तरह आसमान में ध्रुव तारा।

यक्ष प्रश्न है क्या भगत सिंह और साथियों का हिंसा में विश्वास था? सीधा उत्तर है नहीं। सशस्त्र क्रांति का समर्थन भगत सिंह की थ्योरी में हिंसा का समर्थन नहीं है। सांडर्स की हत्या के तत्काल बाद मिले क्रांतिकारी पर्चे में साफ लिखा था उन्हें एक मनुष्य का खून बहाने में गहरा दुख है। ऐसा वे चाहते भी नहीं थे। शांति मार्च की अगुआई कर रहे लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर मार डाला गया। उस घटना का बदला बौद्धिक के बदले यौद्धिक तरीके से ही कारगर ढंग से लिया जा सकता था। इससे ही अंग्रेज शासक में खौफ पैदा होता कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को वहशी इरादों के साथ मार डालने की कोशिश नहीं करे।

पूरक प्रश्न है लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भगत सिंह के मुकाबले ज्यादा कारगर ढंग से लिया? इतिहास उत्तर नहीं देता। इसलिए कोई छह महीने बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मौका मिलने पर असेंबली में बम इस तरह फेंका कि किसी को चोट तक नहीं लगे। चाहते तो असेंबली के कुछ सदस्यों को खत्म भी कर सकते थे। बम विस्फोट के बाद उठे धुएं और गर्द गुबार में वे दोनों क्रांतिकारी भाग भी सकते थे लेकिन उन्होंने दोनों काम जानबूझकर नहीं किए। भगत सिंह चाहते थे और जानते थे कि असेंबली बम काण्ड की वजह से उन्हें फांसी नहीं हो सकती।

सांडर्स की हत्या की वजह से जरूर हो सकती है। भगत सिंह न्याय व्यवस्था की ढिलाई से भी परिचित थे। उनका अनुमान होगा कि मुकदमा कम से कम फैसला होने तक कुछ समय तो लगेगा। यह समय वे खुद को और अधिक शिक्षित करने के अतिरिक्त न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से पूरी दुनिया को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी पक्ष की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। भगत सिंह जानते थे उनके आंदोलन के कारण कांग्रेस के युवा तत्वों को पार्टी पर पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। हुआ भी यही।

भगत सिंह लाहौर जेल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बौद्धिक स्तर पर आखरी खंदक की लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहास यह सवाल भी पूछेगा यदि कांग्रेस अधिकारिक तौर पर भगत सिंह के आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाई तो क्या 1942 का आंदोलन पूरी तौर पर अहिंसक कहा जा सकता है? खुद गांधी ने स्वीकार किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तौर पर अहिंसक नहीं था।

गांधी ने कहा है भगत सिंह और उनके साथियों की देशभक्ति और आंदोलन को लेकर उनके मन में सम्मान है। देश के नवयुवकों को उन्होंने लेकिन आगाह किया कि वे भगत सिंह के रास्ते पर नहीं चलें। गांधी को स्पष्ट करना चाहिए था कि वे भगत सिंह के कथित यौद्धिक रास्ते की आलोचना कर रहे थे। भगत सिंह के बौद्धिक रास्ते से उनका इस तरह मतभेद उजागर होना चाहिए था कि देश का हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार गांधी या भगत सिंह के राजनीतिक विचारों में से एक को चुन सकने के लिए स्वतंत्र होता।

अपने साथियों में समाजवादी विचारों की तरफ सबसे पहले भगत सिंह आकर्षित हुए थे। साथी अजय घोष के अनुसार उन्हें मार्क्सवादी नहीं कहा जा सकता। भगत सिंह ने न्याय व्यवस्था की उन विसंगतियों की ओर ध्यान खींचा था जो आज भी कायम हैं। इसलिए भगत सिंह अदालतों के सामने नतमस्तक नहीं होते थे। बाकुनिन की पुस्तक ‘दि गाॅड एण्ड द स्टेट‘ का उन पर गहरा असर था। भगत सिंह ने विदेश जाने से इंकार किया था। कम्युनिस्ट पार्टियों ने उन्हें निमंत्रित भी नहीं किया था।

‘भारत का इतिहास‘ (मास्को 1984) नामक पुस्तक में क्रांतिकारियों के आन्दोलन का महत्व कमतर आंकते हुए यही लिखा है कि ‘भूमिगत क्रांतिकारियों की आतंकवादी कार्रवाइयों ने वस्तुतः औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किसी जनव्यापी आन्दोलन को जन्म नहीं दिया।‘ यह लगभग आश्चर्यजनक है कि भगत सिंह की शहादत के बाद सबसे पहले 22-29 मार्च 1931 को पेरियार रामास्वामी नायकर ने अपनी पत्रिका ‘कुडई आरसू‘ में संपादकीय लिखा।

1934 में भगत सिंह के प्रसिद्ध लेख ‘मैं नास्तिक क्यों हूं‘ का तमिल अनुवाद छापा। मार्च 1931 में ही भगत सिंह का लेख ‘युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र‘ लाहौर के ‘द पीपुल‘ अखबार में छपा। हिंदी वांग्मय में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए भगत सिंह को कुछ वर्षों इंतजार करना पड़ा। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और यशपाल वगैरह के साहित्य में भगतसिंह और क्रांति आंदोलन रेखांकित है। उसे पूरी तौर पर भगत सिंह के व्यक्तित्व का चित्रण नहीं कहा जा सकता। अज्ञेय और यशपाल क्रांतिकारी भी रहे हैं।

भगत सिंह ने आनुशंगिक सवालों को लेकर भी बौद्धिक जेहाद किया था। उस वक्त कानून था यदि किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी वेशभूषा पहने हुए अपराध किया है, तो उसे जेल में बेहतर दर्जा दिया जाएगा। भगत सिंह ने अंग्रेजी वेशभूषा तथा फेल्ट हैट पहने अंसेबली में बम फेंका था। इसलिए उन्हें बेहतर दर्जा दिया गया। जेल में भगत सिंह ने इस नियम के खिलाफ ही बगावत की। उन्हें कठोर शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ीं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1928 का साल देश में महत्वपूर्ण उथल-पुथल का था। इसमें से भी सबसे बड़ी उथल-पुथल भगत सिंह का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक कद्दावर नौजवान नेता के रूप में उठ खड़ा होना था।

पहला सवाल है कि दुनिया के इतिहास में 23, 24 वर्ष की उम्र का भगत सिंह से बड़ा बुद्धिजीवी कोई हुआ है? भगत सिंह का यह चेहरा नौजवान पीढ़ी के सामने प्रचारित करने का कोई भी कर्म हिन्दुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों सहित भगत सिंह के प्रशंसक-परिवार ने भी नहीं किया। भगत सिंह की उम्र का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या भारतीय राजनीति का धूमकेतु बन पाया? भगत सिंह का यही चेहरा सबसे अप्रचारित है। लोग भगत सिंह को सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कहने में हिचकते हैं।

17 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ‘पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या‘ विषय पर ‘मतवाला‘ नाम की कलकत्ता से छपने वाली पत्रिका के लेख पर पचास रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला था। भगत सिंह ने 1924 में लिखा था पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी नहीं देवनागरी होनी चाहिए। लोहिया ने कहा था कि रवीन्द्रनाथ टेगौर से मुझे शिकायत है कि ‘गीतांजलि‘ तो आपने बांग्ला भाषा और लिपि में ही लिखी। महात्मा गांधी से भी शिकायत की कि ‘हिन्द स्वराज‘ आपने मातृभाषा गुजराती में लिखी।

भगत सिंह जैसे 17 साल के तरुण ने हिन्दुस्तान के इतिहास को रोशनी दी। भगत सिंह जिज्ञासु विचारक थे क्लासिकल विचारक नहीं। विकासशील थे। अपने अंततः तक नहीं पहुंचे थे। भगत सिंह को इतिहास और भूगोल के खांचे से निकालकर अगर विवेचित करें, तो दो अलग अलग निर्णय हासिल होते हैं। 1914 से 1919 के बीच पहला विश्वयुद्ध हुआ। उसका भगत सिंह पर भी गहरा असर हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में धूमकेतु की तरह एक नियामक बनकर उभरने की भूमिका में आए। तब 1928 का वर्ष आया।

1928 हिन्दुस्तान की राजनीति के मोड़ का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 1928 से 1930 के बीच ही कांग्रेस की हालत बदल गई। कांग्रेस पहले पिटीशन करती थी। अंग्रेज से यहां से जाने की बातें करने लगी। मजबूर होकर लगभग अर्धहिंसक आंदोलनों में भी अपने आपको झोंकना पड़ा। यह भगत सिंह का कांग्रेस की नैतिक ताकत पर मर्दाना प्रभाव था। कांग्रेस का यह चरित्र मुख्यतः भगत सिंह की वजह से बदला। भगत सिंह इसके समानांतर एक बड़ा आंदोलन खुद भी चला रहे थे।

.jpeg)